以前、とあるお客様がおっしゃっていました。

「どんな人間がやってる店なのか知ってる方が面白い」

というわけで、自己紹介のようなものです。

だいぶ長くなってしまいましたがよろしければお付き合いを…

『学ラン』、この懐かしい響き

先日いらしたお客様は詰襟の学生服『学ラン』をお召しでした。

私も中高6年間、それに加えて大学時代も学ラン着用の機会の多い学生時代を過ごしました。

私の母校(大学)の制服は蛇腹(ボタンではなくホック式のやつですね)で、

「海軍さんと一緒だね」と声をかけられる、なんてこともありました。

昭和の終わりの頃の話です。

戦争を体験された方がまだまだ大勢いらっしゃった時代だったということなのでしょうね。

それはさておき、

大学で運動部に所属していたため、試合や行事の時に着用する正装が学ランでした。

ホックをはずしてだらしなく着ていた中高時代とは異なり、首が隠れるくらいの高さの襟のホックをしめ身体にピッタリの寸法の制服に身を包むと(全体的に丸い今と違って、当時の私はちゃんと胸回りのサイズが一番大きかったのです)背筋がピンと伸びるような、闘魂注入されたような…

そんな気持ちになったものです。

試合中のいで立ちはもちろんユニフォームですが、学ランもまた我々の勝負服でありました。

加えて学校行事、行事と必ずセットの酒宴、飲酒の機会はさほど多くはありませんでしたが、飲み会はいつも学ラン着用だった。

そんな風に記憶は上書きされています。

私が過ごした学ランの季節は今でもキラキラ輝いているように感じます。

『やっぱスーツでしょ』、と思ったサラリーマン時代

その後とある百貨店に就職した私、ださださのリクルートスーツに別れを告げ、色付きのワイシャツに派手目のネクタイをしめ、紺ブレに綿パンを着用しサラリーマン生活がはじまりました。

異業種の方々とはちょっと違ういで立ちにはじめは得意になっていたものの、ある時ふと気づいたこと

なんか気合いはいらねぇな…

背筋がピンと伸びないのです。

そして社販でスーツを買いまくりました。

やっぱ男はスーツだろ

背筋はピンと伸びましたが、それで”できる社員”になれるほど仕事はあまいものであるはずもなく…

それでももらったお給料を自社でせっせと消費するという模範的な百貨店マンだったと思います。

当時は仕事の後の酒の席は当たり前、

日常的な飲み会はともかく、ちょっとでもオフィシャルな感のある酒の席に遅刻は決して許されず、残業して遅れたなどと言おうものなら仕事上のどんなミスよりも激しい叱責に火だるまとなり

先輩社員の好み(主に餃子のたれというか、醤油と酢とラー油の各人の黄金比ですね)を頭に叩き込めなどと言われ

しかしながらそんな社風も決して居心地悪いものではなく

自信満々で諸先輩方の餃子のたれをテキトーに作り

順風満帆といって差支えのない社会人生活を送ってたはずが…

飲み会の誘いは決して断らず、ひとり飲みにはまり、お気に入りの店を見つけては通い詰めるという生活、

店主にあこがれ、カウンターの向こう側の世界に惹かれ…

結果、2000年3月をもって無謀にも退職してしまいました。

『コックコート』、背筋がピンと伸びたのはコックコートだけが理由ではありません

「飲食ってどんなものかとりあえず体験してこい」

知人の口利きで機会を得て2000年のゴールデンウイークの頃に箱根のとある旅館の調理場に体験入隊。

私の飲食業とのかかわりはここからスタートしました。

書き入れ時の旅館の朝は早く、3人の料理人の仕込みから朝の仕事が始まります。

ある程度の仕込みが整う頃、料理長が調理場に入りどっかと椅子に腰かけて、おもむろに新聞を開いたりするわけです。

そして「お願いします」の声とともに差し出される煮込みなんかに

うなずいたりうなずかなかったりするわけです。

そんなある朝、宿泊客の朝食を出し終えてまかないを食べていた時のこと、

仲居さん(だったと思いますが)が調理場にきて一言二言言って立ち去った後のことです。

何か料理長の機嫌をそこねたようで、料理長が叩きつけるように箸を置いたその瞬間

です。

3人の料理人が一斉にすっくと立ちあがり、皿に残ったまかないを廃棄しさっさと片づけを始めたのです。

それはつまり「ここはもうあがる」ということなのです。

ゴールデンウイークのど真ん中ですよ。

そんな時に突然去っていくなんてありえない話じゃないですか。

その後、総支配人みたいなお立場の方やなんだか色んな方々が総出で説得し、その年だかそのシーズンだかは残ったもののそこは去って行かれたと後日耳にしました。

しょっぱなからすごいものを見てしまった私は、早くも不安を感じ始めていました。

その後数店舗を経験し、念願の自分の店を持つにいたるのですが、それはまだ先の話。

脱サラして間もない頃に1年にも満たないほんの短い間でしたが働いていた店でのこと。

そこは店主と私が調理場、ホールはアルバイトの方のみの小さな店。

おしりのポケットにメモ帳を入れわからないことはメモを取り、専門書を買って調理場に持ち込み、休憩時間に目を通す。

そんな風に自分としては一所懸命にやっていたつもりだったのですが…

そもそもメモを取ること、それ自体が店主のお気に召さなかったようで、

毎日毎日同じことをくり返して覚えていく。仕事っていうのはそういうものだ。

なにお前は頭で覚えようとしてるんだ。

と思っていたんだと思います。

それこそサラリーマン時代はメモを取るのは当たり前でしたから、ちょっとしたカルチャーショックでした。

ついでに言うと、その人は若いころに東京に出てきたたたき上げの職人で、東京生まれの東京育ちは根性がなくて嫌い、頭でっかちな輩はもっと嫌い、という人でしたから、どっちも当てはまっちゃう私はねぇ…

なかなかのマイナスからのスタートでした。

職人の世界では仕事は教わるものじゃなくて盗むものだとよく言われたものですが、その人も仕事は一切教えてくれませんでした。

悪戦苦闘している私のうしろで彼が毎日していた仕込みを、ある日突然やれと言われ、案の定まったくどうやっていいかわからない私はお前は何を見てたんだとどやされました。

「やれ」と言われ「はい」と答え、結果できないと「できもしねえのになんではいと言うんだ」とまたどやされ

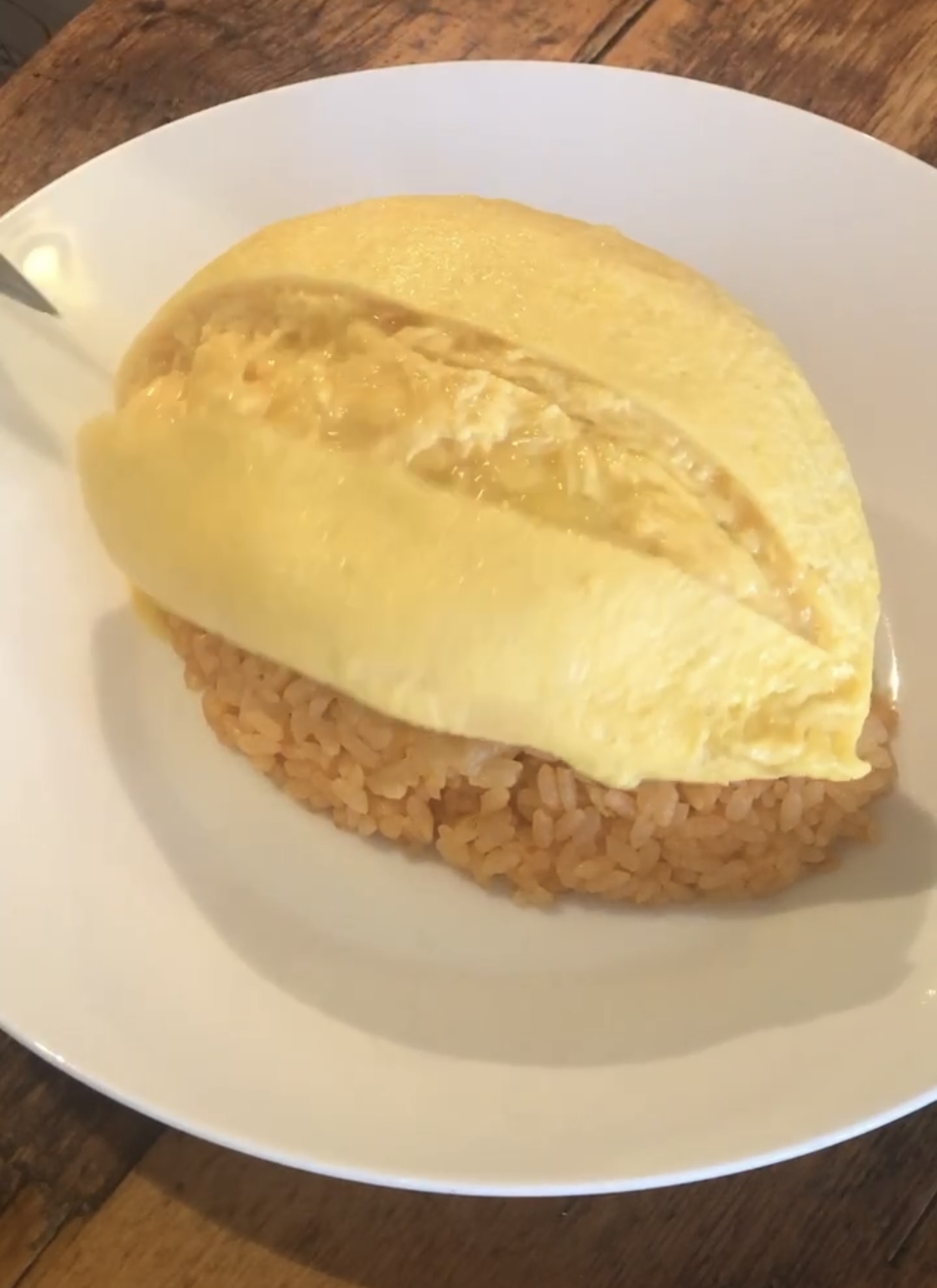

そんな一日の中で、地獄はまかないと共にやってきます。

飲食店では下の人間が勉強のためにまかないを作らせてもらうというのはよくあるケースです。

作ったまかないを無言で捨てられるとか、そんな話も聞いたことがありました。

”静”のプレッシャーですね。

私の場合はまかないを作っている時、店主が私の真横に立ち火加減が、塩加減が、だんどりがと耳元でがなり立て、

やがて頭の中は真っ白になるという…

“動”のプレッシャーでした。

とにかく何ひとつうまくできないという日々の中で

そうです。白衣にそでを通して背筋がピンと伸びたのは極度の緊張で頭の中が真っ白になり、体は硬直するという何とも情けない理由だったのです。

その店は一年に満たない期間で逃げ出すようにやめました。

あの時の経験は仕事をなめていた自分がくらった強烈なストレートパンチ。

何年も経った後でも「あの経験があったから今の自分が」などとは決して思えないような黒歴史だとずっと思っていましたが、

やはり感謝しなければいけない貴重な経験だったのだとこれを書いていてようやく初めて思いました。

その後数店舗を経験し、”眠らない街”新宿歌舞伎町に店を構えますが、一年半ほどで撤収。

2007年に育った町であるつくし野に開業したのが蹊亭の前身でTapps’Cafeという小さな飲食店です。

そのあとのことはまた機会があれば、お話するかもしれません。

~もしかしたらつづく~

コメント